弘前大学を中心拠点とした、住民の健康ビッグデータ3000項目を活用したヘルスケアプロジェクト「弘前COI」をご存知でしょうか?

「弘前COI」は、文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が2013年度に開始した「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」で採択された政府の支援プログラムです。ヘルスケア領域の産学連携の成功事例として国内外から注目を集めました。

また、2022年10月には文部科学省・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」にも採択され、「弘前COI-NEXT」として進化。ウェルビーイング社会の実現を目指す拠点となっています。

今回、「弘前COI-NEXT」のプロジェクトリーダーである弘前大学の村下公一教授に、子どもの健康に関する取り組みや、ウェルビーイングとは何かを伺いました。

※COIとはCenter Of Innovation(センター・オブ・イノベーション)の略称

弘前大学学長特別補佐/健康未来イノベーション研究機構長・教授

村下 公一(むらした こういち)

弘前大学大学院医学研究科附属健康未来イノベーションセンター副センター長

弘前大学大学院医学研究科附属健康・医療データサイエンス研究センター副センター長

弘前大学大学院医学研究科附属バイオメディカルリサーチセンター副センター長

京都府立医科大学・客員教授

青森県庁、ソニー、東大フェロー等を経て2014年より現職。弘前大学COI拠点では副拠点長(戦略統括)として産学連携マネジメントを総括。COI-NEXTからは拠点長(PL)。文科省他政府系委員等多数。内閣府「第1回日本オープンイノベーション大賞」内閣総理大臣賞受賞(2019)。第7回プラチナ大賞・総務大臣賞受賞(2019)。第9回イノベーションネットアワード・文部科学大臣賞受賞(2020) 。専門:地域産業(イノベーション)政策、社会医学

青森県の健康課題解決に挑む「岩木健康増進プロジェクト」

-「弘前COI」のプロジェクトが始まった経緯や意義を教えてください

もともと弘前大学医学部は、2005年に「岩木健康増進プロジェクト」を立ち上げ、弘前市岩木地区の住民を対象に大規模な「岩木健診」を定期的に実施していました。

実は、青森県は「日本一の短命県」なんです。数十年にわたり、男女ともに平均寿命が全国最下位という“不名誉”な課題を抱えています。働き盛り世代の死亡率が高いのですが、いろいろ深掘りしていくと、その根っこは子どもの頃からの生活習慣なのではないかと考えています。現在、子どもの肥満率も全国でワーストです。地元の大学の医学部として、このような課題解決に貢献したいとの思いからこのプロジェクトが始まっています。

2013年に政府のCOIプログラムに採択されたことをきっかけに、現在では、民間企業や大学など約80の機関が弘前大学COI拠点で、さまざまな研究課題に取り組んでいます。

-「岩木健診」の特徴を教えてください

現在、岩木健診では、血液や唾液などの一般的な内科項目に加え、ゲノムデータ、体力調査、骨密度調査、生活習慣に至るまで3,000項目にも及ぶデータを蓄積しています。これは世界的にも類を見ない健康ビッグデータです。この膨大なデータから得られた知見は、病気の予兆や予防、個々の行動変容まで、一貫した取り組みを通して地元住民や社会に還元していくことを目指しています。

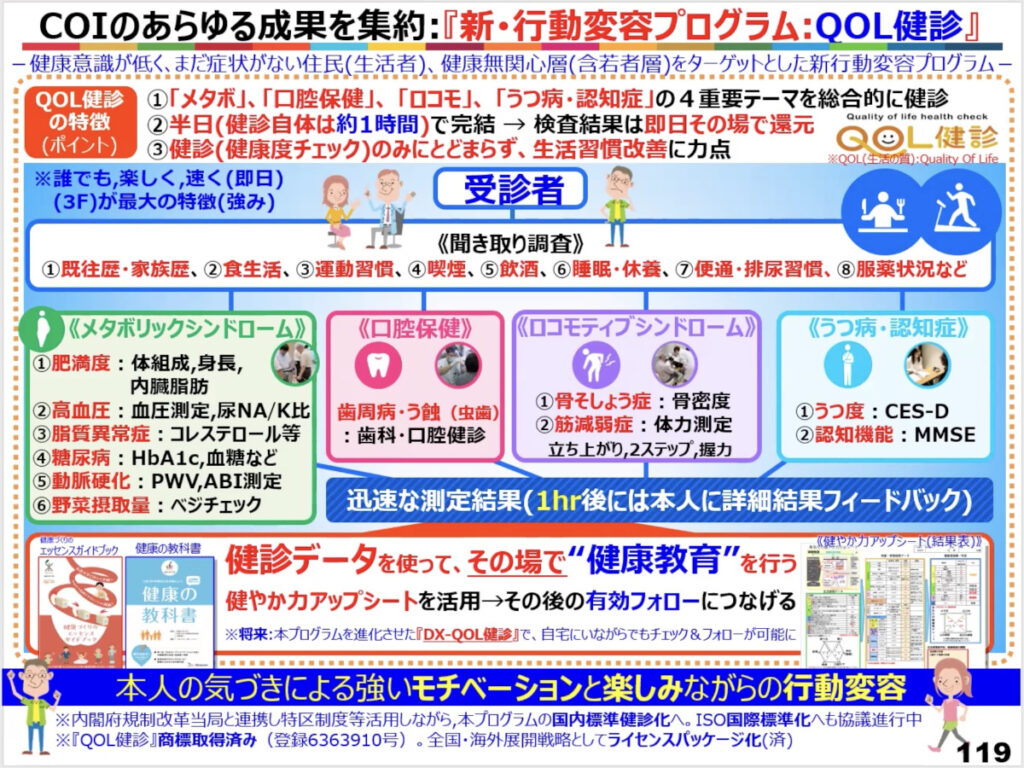

実際に生活習慣を変えていくための一つの仕掛けとして、我々が長年取り組んできた岩木健診のビッグデータのベースになっている健診の仕組みがあリます。その最大の特徴が、全身を網羅的に検査をすることです。私たちが一般的に受けている健診や人間ドックは、基本的にこの左側(※下記図参照)のメタボリックシンドローム健診のみです。内科的な健診とも言いいます。

岩木健診では①メタボ健診のほかに、②口腔保健、③ロコモ(ロコモティブシンドローム:移動機能の低下)、現代的な問題とも言える④うつ病や認知症の4つの重要なカテゴリーを総合的に健診する新行動変容プログラム「QOL健診」を行なっています。通常は受診者がそれぞれ別の医療機関で検査してもらわないといけませんが、岩木健診は一気通貫で4つのカテゴリーすべてを検査して、2時間後くらいには本人に結果をフィードバックしています。

「弘前COI-NEXT」が仕掛ける子どもの健康に関する施策

– 「弘前COI-NEXT」では子どもの健康に関するさまざまな取り組みもされているようですね

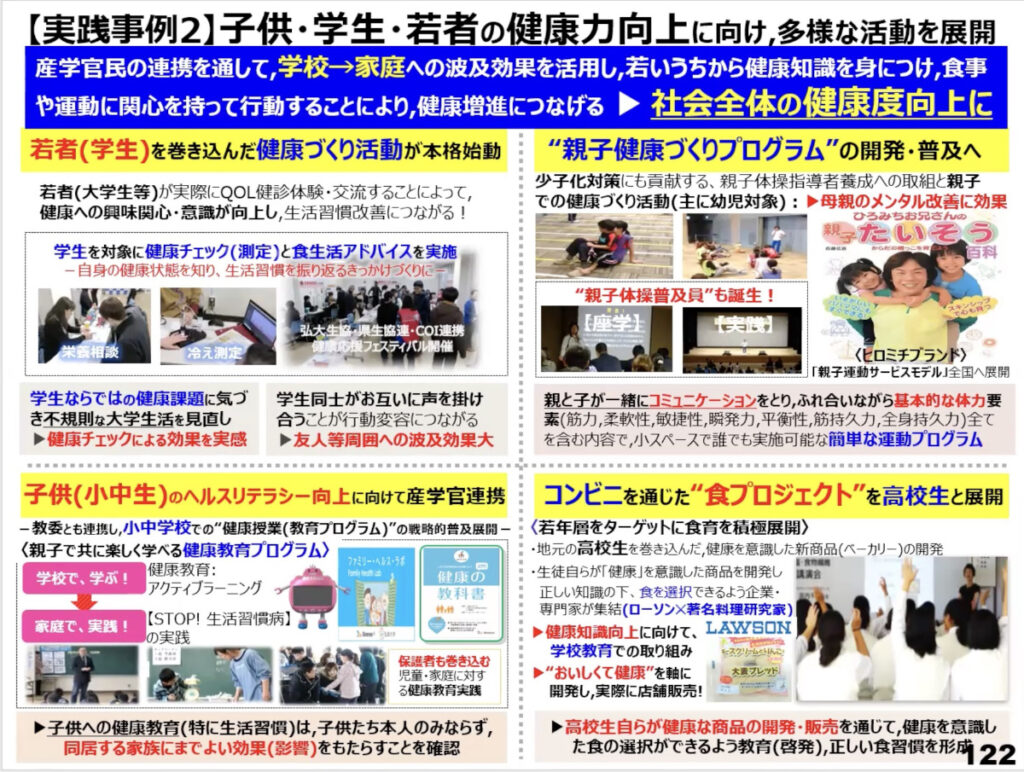

はい。弘前COIでは岩木健診のほかに、子どもたちにも健康に関するさまざまな仕掛けを展開しています。子どもたちが自分で今の健康状態に気づき、自主的に行動変えるような仕掛けです。

ひろみちおにいさん(佐藤弘道さん)は弘前大学の卒業生ですが、彼とタイアップして「親子運動プログラム」を開発しました。親と子どもが一緒に独自の運動をすることで、基本的な体力を養うと同時に母親のメンタル面でも良い効果をもたらしていくことが証明されています。

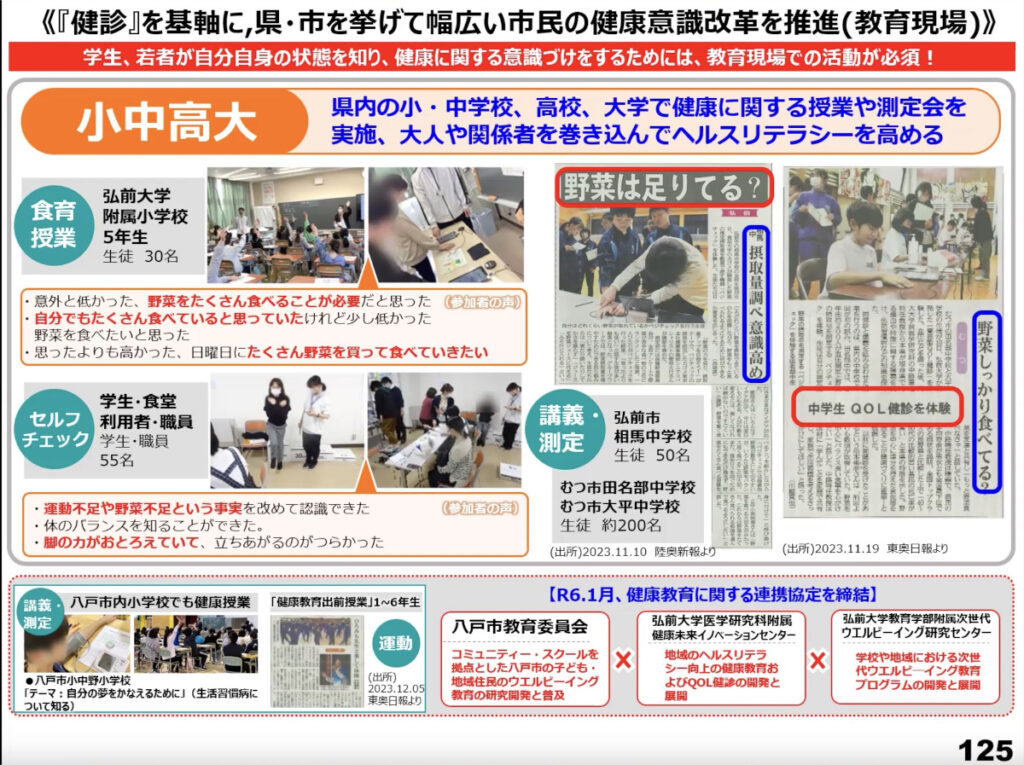

ベネッセさんと取り組んだ「小中学校での健康授業」もあります。子どもがわかりやすく健康を学べるコンテンツを開発して、学校の現場で活用しています。

料理研究家として有名な浜内千波先生とローソンさんと弘前大学がコラボした企画もあります。このときは青森山田高校の生徒たちと一緒に、健康を意識した商品を開発して、実際に販売まで行いました。

弘前市が実施する「健康とまちのにぎわい創出事業」として、「医食動源フェスティバル」というイベントも共催しました。大人向けには簡易型のQOL健診、子ども向けにはゲーム要素を取り入れたスポーツ体験などを行い、親子で気軽に健康作りができる機会を提供しています。

小中学校向けに食育の授業も推進しています。カゴメさんが開発したベジチェックという野菜の摂取量を簡単に測れる測定器があるのですが、それを子どもたちにも体験してもらい、普段から野菜をきちんと摂っているかを意識してもらいます。

– 青森県は子どもの肥満率がワーストと仰っていましたが詳しく教えてください

子どもの肥満は青森だけのローカルな問題ではなく、ユニセフのレポートでも取り上げられていますが、大人になってから糖尿病をはじめとした生活習慣病になる確率が高いです。やはり、子どもの頃から予防や対策をすることが非常に重要です。

原因はいろいろなことが言われていますが、食生活の問題が一番大きいと思います。運動不足も一つの原因としてあると思いますが、ジャンクフードやスナック菓子を、良くも悪くも割と自由に摂取できるのは良くない。

子どもの頃に肥満だった人の7割以上が成人しても肥満のままというデータもあります。朝ご飯を食べない子どもが多い、就寝の時間が不規則である、テレビやスマートフォンを長時間見ている、ゲームのやりすぎなど、さまざまな原因について、現在広く調査しているところです。

ウェルビーイングを持続化させるためには経済的豊かさも重要

– 「弘前COI-NEXT」は「well-being地域社会共創拠点」というテーマを掲げていらっしゃいます。ウェルビーイングについて教えてください

一般的にウェルビーイングとは、人が身体的にも精神的にも良好で、なおかつ社会的にも良好な状態であるということです。社会的要因とは、人と人の繋がりも含みます。シンプルに言うと幸福度という言葉で置き換えられることが多いです。

ウェルビーイング、いわゆる幸福度や寿命は、実は経済的なものと大きく相関するというエビデンスがいくつも出ていて、経済的な豊かさがベースとして重要であるとされています。ということで「弘前COI-NEXT」では、人々を健康にして、なおかつ経済を活性化するという目標を掲げています。

ウェルビーイングは、結構古い言葉なんですよね。国連が最初に提起したのですが、日本に伝わったときに「福祉」という意訳も入り、少しわかりづらい部分もありました。たとえば、幸せ(ハピネス・happiness)とウェルビーイング(幸福度)の何が違うかというと、ハピネスは瞬間的な良い状態で、ウェルビーイングは持続的に良い状態とされています。

– ウェルビーイングには経済的な豊かさも重要であるということですが詳しく聞かせてください

先ほどお話しした、身体的にも精神的にも社会的にも良い状態が一般的なウェルビーイングです。一方で「弘前COI-NEXT」では、ウェルビーイングを経済的な豊かさがベースになるとも定義しました。これにはかなり深い意味があります。1人当たりのGDPと寿命が相関している等のデータもいろいろあるのですが、それ自体は事実としてあります。ただ一方で、幸せというのはお金だけじゃない。収入がたくさんある人が本当に幸せかというと、必ずしもそうではないことも事実だと思います。

それを踏まえた上で、やはり経済的な豊かさがベースにないと、ウェルビーイングは持続化しません。持続化という考え方が重要です。いくら綺麗事を言ったとしても、それがきちんと自立的かつ持続的に繋がっていくような仕組みにならない限り、それは成立しません。ですので、経済的な豊かさは、ウェルビーイングを規定していく上で、やはり重要な要素の一つだと思っています。

また、健康のことを考える上で、もう一つ重要なことがあります。予防医学の世界ではソーシャルキャピタルという言い方をします。よく「社会関係資本」「社会的資本」と訳されますが、つまり人と人の繋がりですね。ソーシャルキャピタル指数が高い国ほど、寿命も長いという研究報告もあります。長年、ハーバード大学で成人発達研究をされているロバート・ウォールディンガー教授も、人と人の関係、親密な人間関係は、健康はもちろんですが、多くの幸福をもたらすとしています。

我々は寿命をテーマに研究もしていますが、寿命が長い県で代表的なところと言えば長野県です。また都道府県ランキングだけでなく、それをさらに分解した市区町村のランキングデータもあります。上位にどのような市区町村が入ってくるかと言うと、川崎市麻生区や横浜市青葉区です。

お金や収入のランキングだけなら、もっと上位の地域はありますよね。なぜその地域が上位に来るかと言うと、つまり都市部だから単純に良い訳ではなく、健康に関して知識のある人が比較的多いのも前提としてありますが、プラスでコミュニティが非常に盛んなのです。

長野県には保健補導員という方々がいまして、我々は健康リーダーと呼んだりもします。この方々は何かの専門家という訳ではなく、一般の市民です。その一般の市民が健康の知識を勉強して身に付け、それを周りの人に教え合うという文化が、長い時間をかけて根付いてると言われていてます。つまり、ソーシャルキャピタル指数が極めて高い地域なのです。

ですから、やはりウェルビーイングを考える上で重要なのは、人と人の繋がりです。現代社会では希薄になってきていると言われていますが、そのような繋がりをもっと重要視することが、大事ではないかなと思います。おそらく、子どもたちの世界においても同じことが言えるのではと思います。

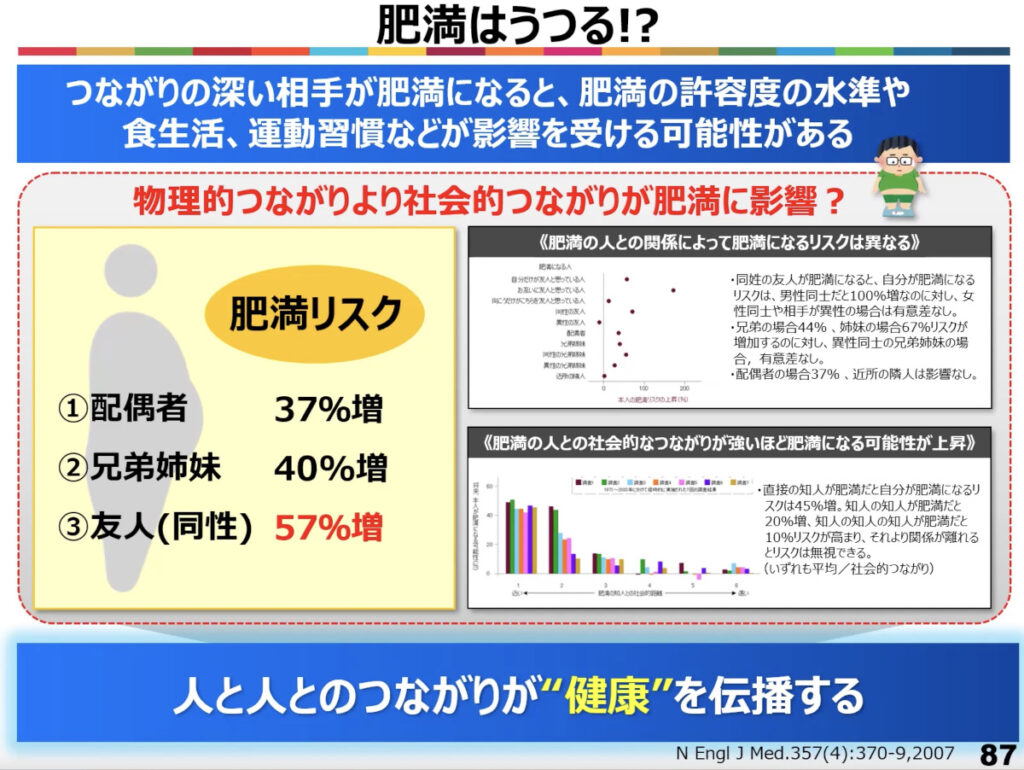

私たちは「肥満はうつる」とよく言っているのですが、配偶者、兄弟姉妹、同性の友人がいたとして、どの関係性が一番影響があると思いますか?実は同性の友人なのです。物理的に社会的な繋がりが強く、肥満の影響を受けやすいのです。健康的な集団にの中で人々と繋がっていれば、より良い影響を受けるし、そうでない場合は悪い影響も受けてしまいます。ですから、ソーシャルキャピタル、人と人の繋がりが健康において非常に重要なのです。

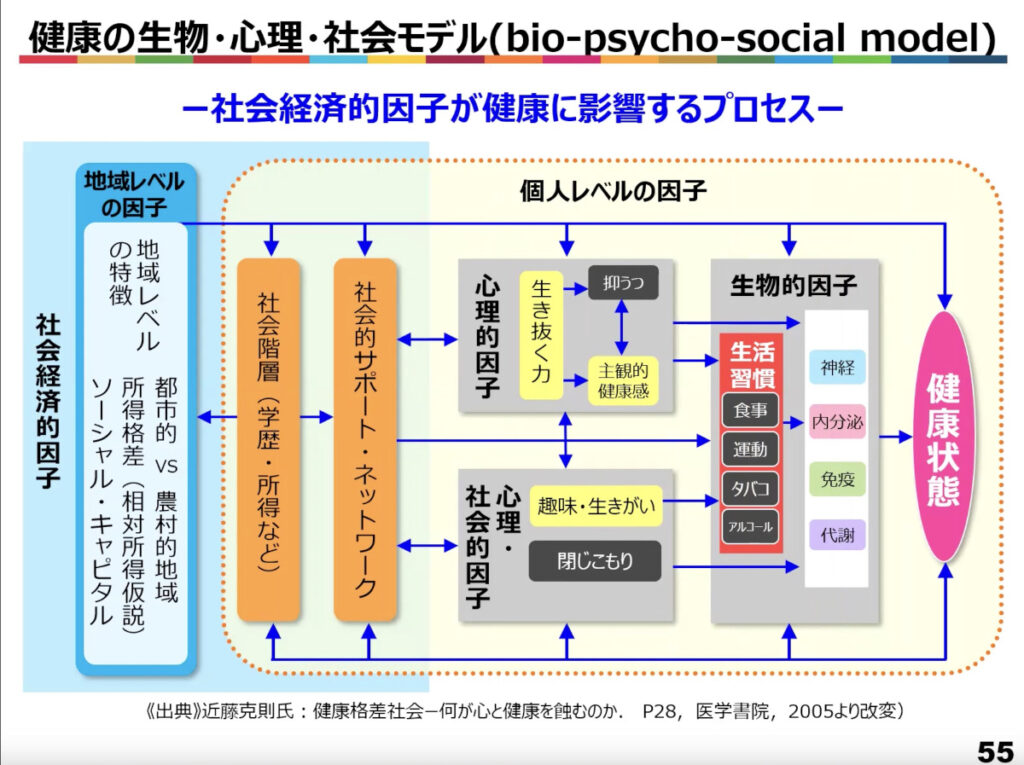

健康というのは、体の年齢や性、遺伝的要因など、単に生物的に語られることが多いです。もちろん、多くの部分でそれがベースになりますが、実は個人のライフスタイルや置かれている環境など全てを包含して語らなければなりません。その背景にある社会的因子や経済的因子も含めて捉えていくことがとても大事ですね。

最先端テクノロジーを駆使した究極のウェルビーイング社会を創る

– 「弘前COI-NEXT」での今後の展望について教えてください

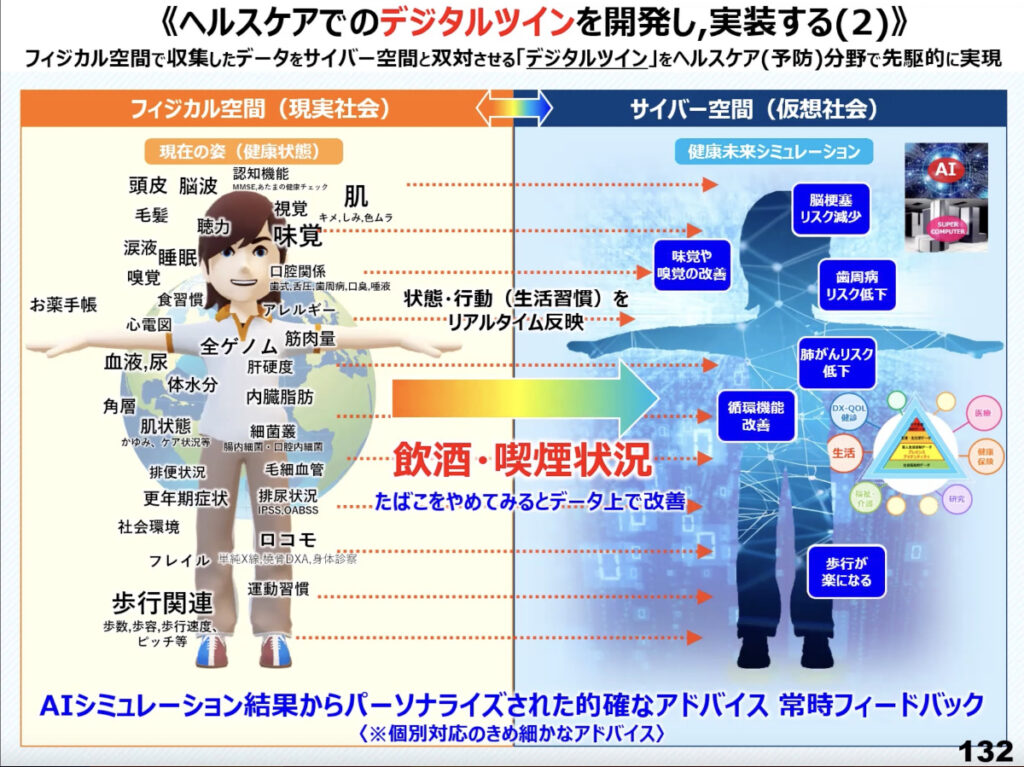

やはり、我々がずっと取り溜めてきた世界最大の健常時のビッグデータがありますので、それをさらに活用したいと思っています。その一つが、デジタルツインといって、実際の情報をサイバー空間で再現する技術です。

たとえば、患者さんの実際のデータが入ったコピーをサイバー空間上に作ると、健康に関するさまざまなシミュレーションが行えます。現実ではリスクがあって試せない治療を、まずサイバー空間上のコピーに対して施します。そこで良い結果が得られれば、実際の患者さんにも還元していくといった流れです。

健康に対して意識の高い人というのは、ある意味放っておいても、自らの問題意識の中で健康的な行動をとります。ですが、世の中には健康無関心層という人もいるのです。そのような人たちをいかに減らすかが課題だと思っています。

我々は、さまざまな最先端テクノロジーを駆使しながら、社会の仕組み中で人々の健康に寄与していきたいと思っています。社会では多くの人々が生きていくために街中で生活をし、さまざまな行動をとっていますよね。買い物をしたり、仕事をしたり、運動をしたり。その中で、人々が健康を意識していなかったけれど、自然と健康的な環境にいたり、健康的な行動をとるような仕掛けを作っていくことが重要ですし、そのような世界を創りたいと思っています。

その究極の姿が、ウェルビーイング社会だと思っていますので、多くの人々が、そのウェルビーイングの世界を共有できるような地域社会モデルを、弘前COI-NEXTを通じて創っていきたいというのが、我々の一つのゴールです。