「勉強してもなかなか成績が上がらない」

「どうやって勉強したら良いかわからない」

多くの保護者や子どもたちが抱えるこの悩み、実は“脳の鍛え方”を知らないだけかもしれません。

今回、お話を伺ったのは、東北大学加齢医学研究所 教授 川島隆太さん。

川島教授は、我が国の脳科学研究の第一人者であり、あのニンテンドーDSの大ヒットゲーム『脳を鍛える大人のDSトレーニング』、略して『脳トレ』を監修されたことでも有名です。

本インタビューでは、脳の働きを最大限に活用して偏差値や成績をアップさせる方法や、日々の学習に役立つヒントなど、脳科学に基づく効果的な学習方法に迫ります。

東北大学加齢医学研究所 教授

川島 隆太(かわしま りゅうた)

昭和34年生れ。千葉県千葉市出身。

昭和60年東北大学医学部卒業、平成元年東北大学大学院医学研究科修了、スウェーデン王国カロリンスカ研究所客員研究員、東北大学加齢医学研究所助手、同講師、東北大学未来科学技術共同研究センター教授を経て平成18年より東北大学加齢医学研究所教授。平成26年より令和5年まで東北大学加齢医学研究所所長。

主な受賞として、平成20年「情報通信月間」総務大臣表彰、平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞」、平成21年度井上春成賞。平成25年河北文化賞。査読付き英文学術論文600編以上、著書に「スマホが学力を破壊する」(集英社新書)「本を読むだけで脳は若返る」(PHP新書)など、400冊以上を出版。

偏差値や成績をアップさせる効果の高い学習方法とは?

長時間のテレビやゲームは明らかなマイナス影響

ー川島先生の研究テーマについて教えてください。

私たち人間の脳のどの場所にどういった働きがあるかを、専用の装置を使って画像化していきながら、最終的には心がどう表現されているかを見つける。これがメインで行っている研究です。

こうした研究が、実はさまざまな局面で社会の役に立つだろうという発想を得たのがもう30年前になります。これを社会に還元しようと始めた一つの取り組みが、高齢者の認知機能を落とさずに認知症を予防していく取り組み。もう一つが子どもたちの脳の発達をどう助けていくかを、科学の研究成果を通して正確な情報を伝えていくという取り組み。この二つが主な取り組みになります。

ー脳の動きを画像化する「脳機能イメージング研究」とは?

さまざまな計測装置を使うのですが、多くの場合はMRI装置を使って、機能的MRIという形で画像化をします。あとは近赤外分光法。NIRS(ニルス)と呼ばれていますが、こういった装置を使っています。

これらの装置を使って、例えば今私がこうして話をしているときと、黙ってぼんやりしているときに、脳の働きがどう違うかを画像化できます。主に画像化しているのは、脳の血流の速さ、血の巡りの早さを画像化しています。

私たちの脳はある場所を使うと、そこに使ったエネルギーを送り込むために、血流が速くなる現象が起こります。これをMRIを使ったり、近赤外分光法を使ったりして、どの場所でどのようなタイミングで血流が速くなったかを調べることで、脳の機能を推測するのが脳機能イメージングという仕事です。

ー子どもたちの脳の発達をどう助けていくか、という取り組みについて教えてください

まず、私たちの大きな目標が、健康な子どもたち、それから発達障害を持っている子どもたちも含め、すべての子どもたちが将来やりたいことができる確率が高まるように、また夢を実現しやすくなるためには、何をしたらいいかを脳の研究成果を基に情報発信をしています。

具体的には脳の発達ですとか、心理学者が調べる認知機能。これは心理テストも含みます。これらの変化を調べることと、子どもたちのさまざまな生活環境、さらには遺伝子の状態まで調べて、どのような状況下に子どもたちを置くと、より伸びやすいかを研究してきました。逆に、ある特殊な生活環境が子どもたちの脳の発達を歪めるということも同時に見えてきました。

ー長時間のテレビやゲームが子どもに悪影響を与えてしまう研究結果があるようですね

まず、わかりやすいデータで言うとテレビの視聴時間やゲームを行う時間の長い子どもたちは総じて学力が低いです。それもテレビを見る時間が長ければ長いほど、ゲームをする時間が長ければ長いほど学力が低いという傾向があります。

一方、テレビを見たりゲームをするという生活習慣をやめると学力が上がり出す。逆にそういう習慣がなかったのに、それが始まると学力が下がり出すということもわかっています。ですから、少なくとも学力には非常に強いマイナスの影響があることは、もう世界的にわかっています。

私たちは脳の研究を通してテレビを見る習慣、それからゲームをする習慣が子どもたちの脳の発達にどのような影響を与えるか、これをMRI装置を使って調べることにしました。その結果、わかったのはテレビの視聴時間の長い子どもたち、ゲームをする時間の長い子どもたちは脳の発達が遅れる。大脳の多くの領域での発達が阻害されることがわかりました。その詳細な原因はまだわかりません。ただ、現象論としては明らかにテレビを見る、ゲームをする時間が長い子どもたちの脳の発達は遅くなることは確実に言えます。

ー脳科学研究から見た、学習や勉強という定義は?

科学的に、学習や勉強という言葉は実は割と簡単に定義されていて、脳科学の中では文字通り「学習」という観点で語られています。これは、ある行為やさまざまな知識や情報を繰り返し脳の中に記憶のプロセスを走らせることによって、それが脳の中に根付く。その学習するもののターゲットは国語・数学・理科・社会といったさまざまな技術要素がありますが、記憶として定着させる行為が「学習」「勉強」であると私たちは呼んでいます。

ー「学習」と「脳を鍛える・トレーニングする」ということは同義なんでしょうか?

これは同義ではありません。私たちが言っているトレーニングは、脳の状態をより良くすることが目的です。一方、学習と呼ばれているものはさまざまな知識や技術を身に付けるということが目的で、どの機能がよかろうが悪かろうかは関係ありませんので、これまったく違うものだというふうに考えてください。

脳トレと規則正しい生活が成績アップの秘訣!スマホの長時間使用にも注意

ー子どもたちが偏差値や成績をアップさせる方法、また効果の高い学習方法とはどのような取り組みでしょうか?

これはいくつかポイントがあります。まず、脳科学の研究から脳の働き方を考えた上で、より良い学習方法が見えてきます。一つは、私たちの脳の中で学習に使うときに一番使うところが前頭前野と言われている場所で、その中でもとくにワーキングメモリ作動記憶と言われている記憶力が必要です。ですので、この作動記憶という能力が高い子どもたちは、必然的に学習効率が高いことがわかっています。

私が提唱した、いわゆる「脳トレ」の中にも、この作動記憶・ワーキングメモリを高めるトレーニングがありますので、これをやっていただくと、より勉強しやすい脳になれます。このトレーニングを行うと同時に、集中力も持続するようになりますので、そういう意味では本当に勉強が進みやすい脳になる。これがまず一番メインの勉強に適した脳を自分で作るという方法です。

それからもう一つ、私たちが提唱しているのは、実は私たちの脳は体と同じようにウォーミングアップの効果があることが、古くから教育実践の中でわかってきました。具体的には、単純な作業でいいので、脳を1分から2分間一生懸命ワーッと使うと、その後1時間くらいは集中力が長持ちする現象が起こります。また、記憶力も1割か2割くらいアップすることもわかっています。

ですから、私たちが提唱しているのは例えばアプリなどを使って、中学生であっても高校生であっても、非常に単純な、例えば一桁の計算問題をできるだけ早く解く。これを勉強を始める前にしていただくと、より勉強しやすい脳になることがウォーミングアップ効果で起こります。今ある脳をより良く働かせるために、ウォーミングアップ効果が有効ですし、その自分の脳をもっともっと勉強に適した脳にするために、そのワーキングメモリトレーニングが有効であるのが、脳科学から見た観点です。

一方、疫学研究からわかってきたこともあります。これは主に学力を上げるではなく、勉強能力が下がる方向の刺激について、いろいろなものがはっきり見えてきました。代表的なのはスマートフォンやタブレットです。スマホやタブレットを使う時間が長いと、学力がどんどん低くなり、先ほど言ったテレビを見ることや、テレビゲームを長時間することと同じ悪影響があります。脳の発達抑制もテレビやゲームよりももっと広い領域が強く抑制されることがわかっています。

最近の研究では、困ったことに勉強を目的としてスマホやタブレットを使った場合でも学力が下がってしまうこと。非常に強いネガティブな効果があることがわかっています。同様に、朝ご飯を食べないことが学力を下げる一つの要因であることも、綺麗なデータとしてわかっています。

さらに、睡眠時間が短くなると学力が下がることもわかっています。ですから、早寝、早起き、朝ご飯といった基本的な生活習慣を保つことが、学力を維持するための最低限の必要条件です。先ほど言った脳のウォーミングアップや脳トレをすると、それがよりパワフルになります。

もちろん、必要条件だけ揃っていても成績は上がりませんから、目的の学習をきちんと行うことが重要です。やはり、スマホやタブレットを使うと勉強の足を引っ張りますので、少なくとも受験勉強などを目指している子どもたちは、その受験の期間だけはスマホやタブレットをできるだけ遠ざけることが大事です。

ー家庭でスマホに対してどのように付き合っていくべきでしょうか?

今の時代に「使うな」と言ってもなかなか難しいのですが、統計データから見ると、スマホの使用時間が毎日1時間未満の子どもたちは、成績に悪影響が出ていないというデータも出ています。例えば、連絡をするためにスマホを使うことは否定しません。ただ、勉強する目的で動画を見ないようにする、勉強中にスマホやタブレットを持ち込まないようにすることが重要です。勉強している最中に、メッセージが来たりして気を散らしてしまうことが悪影響の元だろうと私たちは考えています。

ですが、スマホやタブレットを捨てる必要はありません。勉強するときは勉強部屋にスマホやタブレットを持ち込まない、電源を切って居間に置いておくなどの工夫をすれば、その子も今の情報社会の中でも生き抜いていけるだろうと思っています。

ーコロナの影響もありましたが、教育現場でICTの導入が進みました。私たちはどのように付き合っていけば良いのでしょうか?

正直な話をすると、私は今すぐ捨てるべきだと思っています。学術的なエビデンスのほぼすべてが私の知る限り、ICT教育はネガティブであるというデータしかありません。子どもたちに何か良いことが起こるというデータが出てこないんですね。すべての子どもたちにICT教育が施されるとされていますが、やはりきちんと悪い影響がないか、もしくは良い影響があることをエビデンスを取ってからやるべきだったと思います。コロナに乗じて早急に進めたというのは、将来に禍根を残すだろうなと思っています。

ー子どもたちにはスマホなどいろいろな誘惑がありますが、モチベーションや学習意欲を上げるような取り組みはありますか?

宮城県仙台市では、毎年約7万人の子どもたちが公立の小中高に通っています。その全員を13年以上調査したデータで明白になっていることですが、子どもたちのモチベーションや意欲を高めるために一番効果的な方法が、実は基本的な生活習慣でした。まず、朝ご飯をきちんと家族と一緒に食べることが重要です。ですから、家族の生活習慣を見直すことで、子どもたちの学ぶ意欲を上げることができると言えます。

ー家庭で気軽に取り組める「脳トレ」はありますか?

家庭において、あまりお金もかからず、誰でもできる方法としておすすめできるのは、唯一、読書です。読書活動を推進していただくことによって、子どもの脳が発達します。読書活動をしている子どもたちは、とくに勉強をしなくてもテストで平均点くらいは取れることもデータでわかっていますので、ぜひ家族の中で読書を勧めてもらいたいと思っています。

川島教授が新たに開発した「合格脳トレ」とは?

ー川島先生は「脳を鍛える」をキーワードとして新しいジャンルの産業を創出することにも尽力されています

2017年、私たちの脳科学の知識と、日立ハイテクの脳の計測装置の技術を組み合わせて、株式会社NeU(ニュー)が誕生しました。継続的に、持続的に人々の脳の健康を維持・向上させるためのシステムを社会に提供するためです。

例えば、皆さんご存知のように任天堂さんのようなゲーム会社のソフトを作っても、一時的な大ブームは作れるのですが、そのブームが去ると、やはりもう企業の方は活動してくれなくなってしまいます。もちろんブームが終わったからといって、その後に効果がなくなるわけではなくて、やり続けていただくと確実に生活の質を上げるQOL=Quality Of Life(クオリティ オブ ライフ)は上がります。そういう意味でこれを持続的に社会に供給するシステムとしての会社を設立しました。

ーNeUで開発された「合格脳トレ」について詳しく教えてください

株式会社NeUで提供している「合格脳トレ」が、まさにこれまでお話をしてきたことそのものとなります。まず一つ目としては、生活習慣の改善を促すアプリ。これは仙台市の子どもたちの調査データ等から学力の高い子どもたちがどのような生活をしているかを解析した結果を基に、今自分自身が成績が良くなるような生活習慣を持っているかどうかを内省していただき、生活習慣を変えるきっかけを与えるアプリです。

生活習慣をチェックした後は、脳のウォーミングアップ効果を目指して、日々の勉強をする直前に、何らかの作業を素早くすることをアプリで行ってもらいます。毎日の脳トレとして、自分自身の脳をビルドアップしていくことを目的として、ワーキングメモリトレーニングを中心とした、脳のトレーニングを1日数分間続けることで、受験に勝ち抜く脳を作る、個人を創るということを行っています。

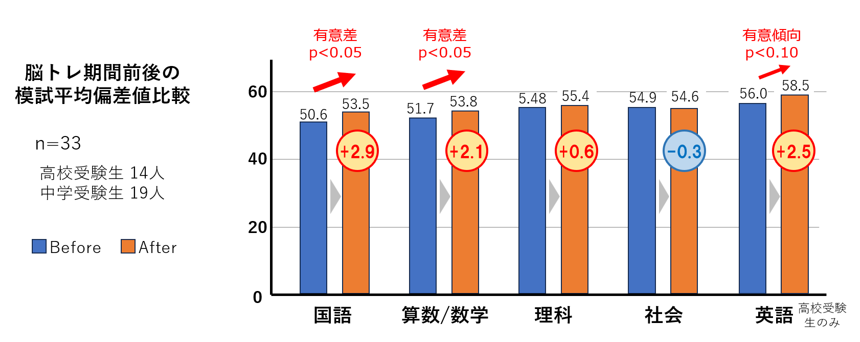

ーどのようなポジティブな効果が見られたのでしょうか?

まだアプリの提供を始めて半年足らずで、試験運用的に使っていただいたのですが、子どもたちの多くが、志望校に合格できたというレポートが入ってきています。中には押しも押されもせぬ超一流校に入ることができた子どもたちも出ていますし、ユーザーの声を拾っていくと、成績が上がったこと以外に、記憶力が良くなったことを実感したという子どもたちや、集中力が上がったことを実感している子どもたちがいます。通常、自分のそういった能力が上がったというのは知覚しづらいのですが、子どもたちが自分が変わったと感じることは相当大きく子どもたちの脳を変えたんだろうなというふうに考えています。

ー川島先生が今後研究で取り組みたいことはありますか?

やはり私の考え方として、大学の研究で得られた知識は、社会で人々の生活を豊かにする、安全にするために使うべきだと思っています。今まで私たちは高齢者の方々がしっかりと認知機能を保ちながら、人生の晩年を楽しく暮らすためのシステムを提供してきました。また、子どもたちが自分の夢をより叶えやすくするための方法も提供して参りましたし、すべての年代の人たちに、そのような幸せを届けたいという思いです。

今後は、例えば働く人たちのストレスをもっともっと減らしながら、楽しく社会生活を送ってもらうようなシステム、これはもう提供し始めていますが、この活動を広めていきたいです。また、いわゆる発達障害と言われているような、今の健常者中心の社会にフィットできない人たちが、社会の中で幸せに暮らせるような工夫を、もっとはっきりと見つけ出して貢献していきたいと考えています。